目次

記事の要約

- ゼクノ社が生成AIに関するアンケート結果を発表

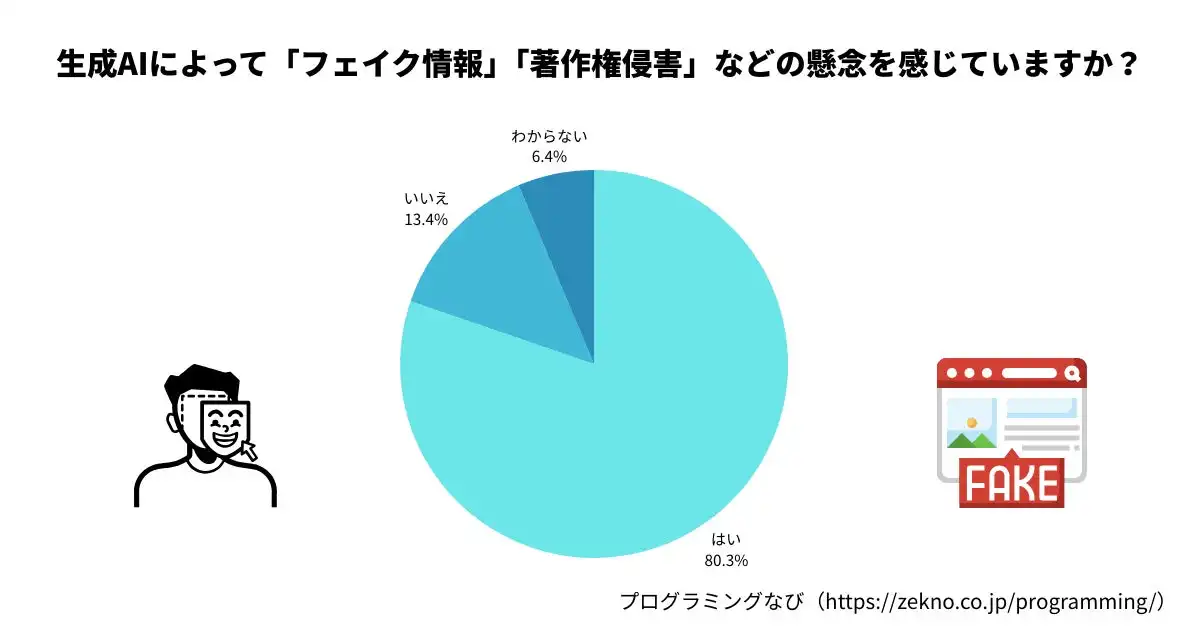

- 約8割がフェイク情報や著作権侵害に懸念

- 約9割が生成AIを知っており、実際に利用経験あり

生成AIに関するアンケート結果発表

株式会社ゼクノは2025年5月8日、314名を対象とした生成AIに関するアンケート結果を発表した。このアンケートは2025年4月30日から5月7日にかけてインターネットを通じて実施されたものである。

アンケートの結果、生成AIに対する認知度は高く、約92%が「知っている」と回答した。さらに、約9割が生成AIを使ったことがあると回答しており、関心が実際の利用に結びついている状況が示されたのだ。

ChatGPTの利用率が最も高く、次いでGemini(旧Bard)が続いていることも明らかになった。文章作成やアイデア出しといったクリエイティブな用途での利用が多い一方、情報収集や要約といった用途も一定数見られた。

アンケート結果詳細

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 調査期間 | 2025年4月30日~2025年5月7日 |

| 調査対象者数 | 314名 |

| 生成AI認知度 | 約92% |

| 生成AI利用経験者 | 約9割 |

| 最も利用されている生成AI | ChatGPT |

| 主な利用目的 | 文章作成、アイデア出し |

| 生成AIへの懸念 | フェイク情報、著作権侵害(約8割) |

| 生成AIへの満足度 | 約7割 |

生成AIの懸念点

アンケートでは、生成AIに対する懸念として「フェイク情報」や「著作権侵害」などが挙げられた。約8割の人がこれらのリスクを懸念していることが明らかになったのだ。

- 情報の正確性の検証が必要

- 著作権侵害のリスク

- 倫理的な問題への配慮

これらの懸念は、生成AIの利用ガイドラインの整備や、利用者への教育の重要性を示唆している。

生成AIに関する考察

本アンケートは、生成AIの普及と同時に、その倫理的・法的リスクに対する意識の高まりを示している。生成AIは便利なツールであるが、利用にあたっては情報の正確性や著作権、倫理的な側面を常に考慮する必要があるのだ。

今後、生成AIの進化に伴い、より高度なフェイク情報や著作権侵害が発生する可能性も考えられる。そのため、利用ガイドラインの整備や教育の充実が不可欠であり、政府や企業による積極的な取り組みが求められるだろう。

同時に、生成AIのメリットを最大限に活かしつつ、リスクを最小限に抑えるための技術開発も重要となる。AI開発者や研究者には、倫理的な観点を踏まえた技術開発が期待される。

参考サイト/関連サイト

- PR TIMES.「約8割が生成AIに「フェイク情報」「著作権侵害」などの懸念を抱いている | 株式会社ゼクノのプレスリリース」.https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000148142.html, (参照 2025-05-08).